“当我们问391个孩子最喜欢的童书是什么,只有41名同学告诉我们,他们喜欢的书是除了课本、作文精选以及网红小说以外的书籍,这个调研的结果让我们很吃惊。”2020年前后,一家公益机构在云南、海南、四川几个省份、十几所乡村学校走访后,得到了这组数据。

“虽然我们对乡村阅读教育有过预判,但这个差距还是非常大,由此我们得出了一个基本结论,乡村阅读教育已经不是无书可读,而是有书孩子却不去读。”多阅公益外联负责人张升华说。

在近期由上海多阅文化发展中心举行的一场媒体沙龙上,多位与会嘉宾谈到了这一问题。业内人士将2015年视作乡村阅读项目的分水岭。此前,各类官方和民间机构热衷于送书到农村学校。而后一些机构关注到下一步的问题:如何培养孩子的自主阅读热情?

上海多阅文化发展中心举行的一场媒体沙龙上,多位与会嘉宾谈到了如何在乡村学校推广阅读的问题。

为何有书却不读?

在与乡村儿童有关的公益项目中,送书大约是最常见的一类。每年,大量官方和民间公益机构、爱心人士和企业、单位,将大量的图书送到农村。无需赘言阅读对儿童成长的效果,然而,要想让这些书被阅读,还需要更具体的服务体系。

人民网2023年发布的《中国儿童阅读发展研究报告》显示,对比3岁前接触阅读的比例,城市儿童为30.5%,乡村儿童仅为3.7%。学校图书室是乡村儿童获取课外书的主要渠道,大部分学校的图书室也来自社会捐赠。但每天能坚持课外阅读的乡村少儿只有48.1%,比城市数据低约20%。

中国矿业大学(北京)文法学院副教授、北京七悦社会公益服务中心主任卢玮静将2015年之前形容为“捐书时代”,各类机构的关注点在于如何给乡村儿童送去优质图书。2015年后迄今的10年间,越来越多的公益机构开始探讨如何让孩子读书。

“国内经典的做法是,第一步送书,第二步培训老师,第三步做书香校园建设,用各种方式建设起学校的阅读氛围。”她说,“现在还属于零星探索阶段,我们不仅要让老师培训和阅读活动的知识进入乡村,更重要是让当地的人和生态发生改变。”她说。

多阅公益外联负责人张升华说,2020年前后,机构在云南、海南、四川等五省份、十多所乡村学校调研发现,部分学校藏书丰富,但不少孩子“有书不读”。在与几十名乡村教师交流后,机构确定了导致这种情况的原因:(1)父母缺乏阅读教育意识;(2)乡村教师行政和教学任务重,推广阅读有心无力;(3)孩子的课外实践大多被短视频和游戏占据,没时间阅读。

“乡村阅读公益教育领域还是以捐赠图书和教师培训为主,但捐赠的图书无人去伴读很容易闲置,教师培训根据我们的走访调研,参加完集中培训后,真的会去开展阅读课堂的老师只有10%不到,有长期阅读习惯的老师大概有5%,这样的情况下,教师培训很难惠及到绝大部分的乡村孩子。”她说。

张升华所在的机构2012年前后在上海做流动儿童的阅读服务,经过摸索确立了一个理念,每个孩子都有自主阅读的潜能,但阅读习惯不是外界创造的,而是通过陪伴鼓励和支持激发出来的。由此确立了志愿者长期陪伴自主阅读的服务模式。相比于老师和家长,以朋友身份和孩子互动的志愿者更受欢迎,让孩子更有分享的意愿。2020年前后,随着上海流动儿童学校逐渐减少,多阅公益的工作重心转向乡村,这便有了前述调研。

但志愿者陪伴的模式并不能简单移植到乡村。

如何培育老师?

“我作为语文老师,常常尝试鼓励家长给孩子买书,组织孩子们在适当的时间去读书,但是要培养孩子阅读兴趣的效果却是收效甚微。”甘肃瓜州双塔中心小学语文教研组长张玉荣说,“有书不读”的现象一直到2023年春季,多阅阅读桥公益项目进驻该校,才迎来了新的转机。

张升华介绍,由于地理距离限制,项目改成了远程志愿者阅读陪伴的模式。多阅公益招募了复旦大学、华东师范大学等高校社团,以一学期三本书的形式陪伴云南地区的乡村学生阅读。

然而,实践一段时间后,很多教师反馈三本书的目标太难了,很多孩子一本书都读不完。同时,志愿者的用词也专业抽象,小朋友听不懂“目的”和“意义”等词语,有的志愿者举的例子离孩子实际生活太远,很难有画面感。此外,一星期只有四十多分钟的阅读课,孩子没有课外阅读时间,很难培养出阅读习惯。

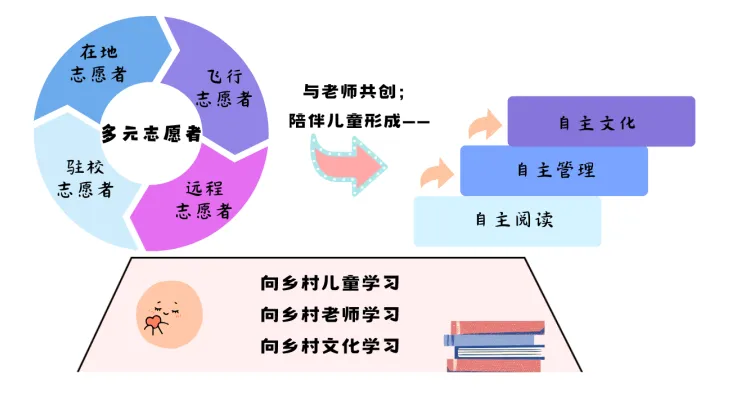

“为了去依次回应这些问题,我们对整个项目模式做了优化,老师说三本书太难,我们打算一步一步来,”张升华说,他们将乡村儿童自主阅读成长分成三个阶梯,第一阶段希望陪伴孩子读完人生第一本书,第二个阶段养成阅读习惯,第三个阶段帮助小朋友通过阅读实现自主思辨和创造。

张升华举例,他们引入了公益组织和乡村教师共创的模式,书单选定参考老师反馈,为不同年龄段孩子准备一本专属书籍,并按照语言习惯调整了课件用词。志愿者远程授课,同时邀请乡村教师参与阅读陪伴,维持课堂秩序。更关键的是,推动学校建立自主阅读时间机制,每天留出20-30分钟时间给小朋友自由阅读,其间老师做好引导协助。如果一个学校有60%孩子读完一本书,且时间落实到位,就会开展阅读交流课和思辨课等升级课程。

在乡村模式中,由于空间距离限制,教师和学校需要发挥更多作用。探索阅读服务对他们也是挑战。

云南省寻甸县仁德四小坐落于西南边陲小县城的城乡结合部,全校占地百余亩,学生2182名,是全县规模最大的农村小学。“有书不读的困境就像一道巨大的鸿沟横在我的面前。”副校长胡思珏说,“我们寻找原因,发现我们学校里留守儿童占比较高,大部分孩子普遍缺乏阅读习惯,有限的教师资源,让学校图书室那两万多册图书只能静静地躺在书架上无人问津。”

2022年多阅公益到寻甸交流,最终确定在仁德四小试点,次年3月项目正式落地。起初,不少老师对远程教学心里打鼓,担心操作不来相关设备。学校协调了每周三下午统一上远程课,但自主阅读计划如何开展还要更多安排。胡思珏回忆,学校不少学生走读,需要合适的时间才能开展自主阅读,便从全校语文组老师征集意见后,鉴于农村家长普遍上班时间早,很早就会把孩子送到学校,上午就让早到校的孩子自己在校园里找喜欢的角落自主阅读,下午则让孩子提前20分钟到校,第一节课老师带领安静阅读。

“渐渐我发现,我们学校早晨是琅琅的书声,下午是安安静静的,因为他们都在教室里沉浸在书的世界里享受阅读的乐趣,我想这才是学校应该有的样子,这才是我想要的学校有的样子。”她说。

给孩子阅读以自主性

开启阅读桥项目一两年来,几位参与项目的教师和志愿者都观察到了相似的变化:一些语文课上从不回答问题的孩子,在阅读课上积极发言,开始学会表达自己的感受和想法,分享自己的故事。这背后,除了对阅读相关课程设计,更关键的是耐心、不断的鼓励和赞扬,与小朋友建立情感连接。

“他们在课堂时候会主动给我分享一些他们喜欢的书籍,我觉得这是一个非常明显的成长,这两个学期的远程阅读活动使我和小朋友之间有了可以交流分享的平台,使我们之间能够达成情感连接,阅读的力量也使我们都获得了成长,我觉得这份力量能够陪伴我们,使我们受益终身。”志愿者韩晴晴说。

阅读项目的一个理论支撑,源自艾登·钱伯斯的阅读循环圈理论。钱伯斯是英国著名的青少年文学作家,也是儿童阅读理论的研究者,致力于推广儿童阅读工作。他的阅读循环圈理论描述了儿童阅读活动的全过程,是由“选书-阅读-回应”围成的闭环,圆心是“有协助能力的大人”。可见这个角色至关重要。

多阅公益理事长周洋表示,阅读循环圈作为行业的金标准,中心应该是引导。“我觉得最核心的是要相信儿童,只要给孩子自主空间,让他感受到阅读的美好就一定可以(爱上阅读)。”他说,“公益组织在乡村干的最核心的一件事,就是给孩子创造自主空间,给老师创造自主空间,给校长创造自主空间。”

几乎所有人都会认同以儿童为中心的说法,但实践中却很难落实。

在卢玮静看来,阅读项目的一个挑战,是不能剥夺孩子阅读的自主性。她认为,阅读是孩子自主探索的过程,要求必须每周打卡多少次,写多少阅读笔记等自上而下的命令,就背离了阅读的初心,把阅读当作任务也会扼杀孩子的兴趣,阅读项目的关键是吸引而非“死磕”。公益机构不应只关注阅读量的考核,也要关注公益产品的成长过程,以及当地阅读生态自下而上建立的过程。

北京慈弘慈善基金会项目总监顾雅婷也谈及,阅读生态构建的第一个层面是有真正的好书,第二个层面是支持体系构建,从县教育局到学区乡镇再到学校教师,对阅读要有共同的认知。“第三个层面,在县域里能够自然生发出这样的知识体系是非常困难的,非常需要我们社会组织、公益组织进入到一线真正服务陪伴在地把体系建构起来。”

顾雅婷描述了一幅理想中的画面:孩子在图书角自由挑选图书,三五成群在教室、操场、树荫下阅读,以自己喜欢的姿势阅读,老师以轻松的方式让孩子体会到阅读带来快乐而不是任务和压力。“我们做内部评估和第三方评估时也会发现,我们只追求孩子真实的阅读发生,不追求阅读能力和阅读素养时,数据能告诉我们,孩子的能力在成长和进步,我们更追求这样的生态建构。”

采写:南都记者宋承翰 发自北京

编辑:梁建忠

原文链接:https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD0000202507091101746.html